« Le nom lui vient comme ça. Elle ne croit pas l’avoir jamais entendu. A-t-elle connu quelqu’un qui le portait ? L’a-t-elle aperçu sur un blason dans une église ? Est-il inspiré de la rivière et la belle vallée de l’Ayre qu’elle connait si bien ? Vient-il de l’air, ou du feu, peut-être ? Il y aura du feu et de la colère dans son livre, il sera en guerre contre le monde tel qu’il est. Injuste ! Injuste ! Colère visionnaire : elle est celle qui voit maintenant pour son père. Le voyeur, l’observateur, c’est elle. Jane si ordinaire, Emily Jane, le deuxième prénom de sa soeur chérie, Jane, si proche de Jeanne, la courageuse Jeanne d’Arc, Jane si proche de Janet, Jeannette, la petite Jane. Un nom qui évoque le devoir et la tristesse, l’enfance et l’obéissance mais aussi le courage et la liberté, un nom d’elfe, un nom de fée, mi-esprit, mi-chair. Lumière dans la nuit, vérité au milieu de l’hypocrisie. Le nom de quelqu’un qui voit : Jane Eyre. »

« Le nom lui vient comme ça. Elle ne croit pas l’avoir jamais entendu. A-t-elle connu quelqu’un qui le portait ? L’a-t-elle aperçu sur un blason dans une église ? Est-il inspiré de la rivière et la belle vallée de l’Ayre qu’elle connait si bien ? Vient-il de l’air, ou du feu, peut-être ? Il y aura du feu et de la colère dans son livre, il sera en guerre contre le monde tel qu’il est. Injuste ! Injuste ! Colère visionnaire : elle est celle qui voit maintenant pour son père. Le voyeur, l’observateur, c’est elle. Jane si ordinaire, Emily Jane, le deuxième prénom de sa soeur chérie, Jane, si proche de Jeanne, la courageuse Jeanne d’Arc, Jane si proche de Janet, Jeannette, la petite Jane. Un nom qui évoque le devoir et la tristesse, l’enfance et l’obéissance mais aussi le courage et la liberté, un nom d’elfe, un nom de fée, mi-esprit, mi-chair. Lumière dans la nuit, vérité au milieu de l’hypocrisie. Le nom de quelqu’un qui voit : Jane Eyre. »

Dans la pénombre et le silence d’une chambre étrangère où son père se remet lentement d’une opération des yeux, Charlotte rêve, imagine, se souvient. Blessée par un énième refus d’éditeurs – son livre et ceux de ses sœurs encore une fois incompris. Elle se prend à imaginer une autre histoire, une autre revanche, sur son éducation sans tendresse, les deuils trop précoces, la rigidité de son père, la folie de son frère, son amour sans retour. Et Jane prend vie !

La vie des Brontë est une source intarissable d’inspiration pour les écrivains, exégètes et cinéastes en tout genre. Comment trois sœurs, filles d’un pasteur du fin fond du Yorshire, restées pour l’essentiel célibataires et mortes si jeunes ont-elles pu marquer à ce point la littérature. Parce qu’il n’était pas besoin de Jasper Fforde pour nous le dire – bien qu’il ait été fort bien inspiré d’en avoir pris la peine, le monde des livres serait différent sans Jane Eyre et les Hauts de Hurlevent. Sarah Kohler se glisse ici tour à tour dans l’esprit de Charlotte, l’ainée pragmatique, d’Emilie, l’esprit sauvage et libre, d’Anne, la petit dernière réfléchie, de leur père – tellement déçu par son fils et oublieux de ses filles et nous brosse en creux l’histoire de la naissance d’un chef d’oeuvre depuis le nom du personnage central jusqu’à son succès en librairie – un peu tard peut-être pour le bonheur des Brontë mais juste à temps pour le nôtre. Un beau roman qui fait revivre avec grâce l’ambiance d’une époque, la difficulté d’y être femme, les souffrances d’une famille et les affres de la création. Entêtant !

Quand j’étais Jane Eyre – Sheila Kohler – 2011 – traduit de l’anglais par Michèle Hechter – Quai Voltaire 2012

PS : Si vous n’avez pas compris l’allusion, courez toute affaire cessante vous offrir l’Affaire Jane Eyre de Jasper FForde et revenez me dire ce que vous pensez de Thursday Next. (D’ailleurs je m’en rends compte au moment d’insérer mon lien, il a fait l’objet du tout premier billet de ce modeste blog il y a près de huit ans de cela, si si si)

PPS : Le seul bémol avec ce livre c’est qu’on en ressort avec une brave envie de lire ou relire tous les Brontë en commençant par Jane Eyre – et après je n’avance pas dans mes lecture moi !

Lu dans le cadre du mois anglais des dames Cryssilda, Lou et Titine…

1870, Augustus Melmotte débarque à Londres avec sa famille, il est précédé d’une réputation plus ou moins douteuse mais on le dit riche à millions. En quelques semaines le tout Londres aristocratique est à ses pieds, espérant tirer parti de cette fortune providentielle quitte à endurer les manières quelques peu rustiques de ces étrangers. Mais Melmotte n’est pas devenu riche par hasard et cache sous son admiration pour la gentry anglaise, un arrivisme impitoyable et une ambition affutée alliés à une conception très personnelle de l’honnêteté en affaire. Autour de lui, mille intrigues se nouent formant un tableau peu reluisant et joyeusement cruel de la bonne socété de l’époque.

1870, Augustus Melmotte débarque à Londres avec sa famille, il est précédé d’une réputation plus ou moins douteuse mais on le dit riche à millions. En quelques semaines le tout Londres aristocratique est à ses pieds, espérant tirer parti de cette fortune providentielle quitte à endurer les manières quelques peu rustiques de ces étrangers. Mais Melmotte n’est pas devenu riche par hasard et cache sous son admiration pour la gentry anglaise, un arrivisme impitoyable et une ambition affutée alliés à une conception très personnelle de l’honnêteté en affaire. Autour de lui, mille intrigues se nouent formant un tableau peu reluisant et joyeusement cruel de la bonne socété de l’époque.

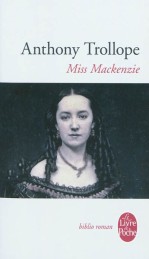

A trente-cinq ans passé, Margareth Mackenzie se retrouve, sans préparation d’aucune sorte, libre de toute attache ou obligation, riche et sans personne dont elle doive s’occuper. Pour cette femme d’assez bonne famille mais sans grande éducation ni connaissance du monde, c’est aussi inespéré que satisfaisant. Certes elle ne compte pas vraiment se marier, le temps étant sans doute passé pour elle, mais elle espère tirer un plaisir raisonnable de ce nouveau confort qui lui échoie. Elle prend donc sous son aile une de ses nièces, histoire d’avoir quand même un être à qui se consacrer un tantinet, et quitte Londres pour s’installer dans la petite ville de Littlebath, espérant bien nouer quelques relations et mener une vie agréable. Hélas, elle sous estime grandement l’attrait que peut exercer une fortune confortable et bientôt quémandeurs et prétendants se pressent à sa porte sans qu’elle sache bien ni comment les recevoir ni que leur répondre, et ceci n’est que le commencement…

A trente-cinq ans passé, Margareth Mackenzie se retrouve, sans préparation d’aucune sorte, libre de toute attache ou obligation, riche et sans personne dont elle doive s’occuper. Pour cette femme d’assez bonne famille mais sans grande éducation ni connaissance du monde, c’est aussi inespéré que satisfaisant. Certes elle ne compte pas vraiment se marier, le temps étant sans doute passé pour elle, mais elle espère tirer un plaisir raisonnable de ce nouveau confort qui lui échoie. Elle prend donc sous son aile une de ses nièces, histoire d’avoir quand même un être à qui se consacrer un tantinet, et quitte Londres pour s’installer dans la petite ville de Littlebath, espérant bien nouer quelques relations et mener une vie agréable. Hélas, elle sous estime grandement l’attrait que peut exercer une fortune confortable et bientôt quémandeurs et prétendants se pressent à sa porte sans qu’elle sache bien ni comment les recevoir ni que leur répondre, et ceci n’est que le commencement…

Les scones se découpent dans le sens de l’épaisseur et se dégustent avec de la crème épaisse et de la confiture, mais le beurre, le miel, le jambon, les oeufs ou tout autre ingrédient qui vous agrée sont les bienvenus aussi. Enjoy !

Les scones se découpent dans le sens de l’épaisseur et se dégustent avec de la crème épaisse et de la confiture, mais le beurre, le miel, le jambon, les oeufs ou tout autre ingrédient qui vous agrée sont les bienvenus aussi. Enjoy !

Du côté de chez Swann est le premier tome de La recherche du temps perdu. Ce roman qui commence par le plus fameux incipit de la littérature française – Longtemps je me suis couché de bonne heure – se divise en trois parties distinctes. Dans la première – Combray – le narrateur, se remémorant les différentes chambres qu’il a connu dans sa vie, plonge peu à peu dans les souvenirs d’une enfance protégée et en particuliers de ses vacances de pâques qu’il passait à Combray – village à la prévisibilité rassurante – où le temps s’écoulait entre lectures paresseuses, diners familiaux, angoisses nocturnes et longues promenades. La géographie sensible du narrateur se scinde alors en deux directions, le côté de chez Swann – tout d’odeurs et de sensualité, et celui de de Guermantes incarnant réussite et mondanités. La seconde partie, roman dans le roman, détachée mais résumant et annonçant tous les thèmes de la Recherche, conte la dévorante passion de Swann – personnage récurrent de la première partie et double fantasmé – à moins que ce ne soit modèle – du narrateur – pour Odette, une “presque cocotte”. La dernière partie enfin, revient au narrateur et à ses longues rêveries de voyages s’enroulant autour de noms de lieux qu’il rêve de visiter…

Du côté de chez Swann est le premier tome de La recherche du temps perdu. Ce roman qui commence par le plus fameux incipit de la littérature française – Longtemps je me suis couché de bonne heure – se divise en trois parties distinctes. Dans la première – Combray – le narrateur, se remémorant les différentes chambres qu’il a connu dans sa vie, plonge peu à peu dans les souvenirs d’une enfance protégée et en particuliers de ses vacances de pâques qu’il passait à Combray – village à la prévisibilité rassurante – où le temps s’écoulait entre lectures paresseuses, diners familiaux, angoisses nocturnes et longues promenades. La géographie sensible du narrateur se scinde alors en deux directions, le côté de chez Swann – tout d’odeurs et de sensualité, et celui de de Guermantes incarnant réussite et mondanités. La seconde partie, roman dans le roman, détachée mais résumant et annonçant tous les thèmes de la Recherche, conte la dévorante passion de Swann – personnage récurrent de la première partie et double fantasmé – à moins que ce ne soit modèle – du narrateur – pour Odette, une “presque cocotte”. La dernière partie enfin, revient au narrateur et à ses longues rêveries de voyages s’enroulant autour de noms de lieux qu’il rêve de visiter…

Freya, assassinée dans les années soixante-dix, fut une religieuse inlassablement dévouée aux démunis de la terre. Que ce soit en Afrique ou en Belgique, elle a passé sa vie à s’occuper d’enfants perdus, de femmes battues, de prostituées maltraitées et de tant d’autres. Devant tant d’abnégation, le pape Jean-Paul II, qui fut fort rapide sur ce chapitre, n’hésita pas et, moins de trente ans après sa mort, Freya, après enquête duement diligentée, fut irrévocablement déclarée sainte. Depuis Monseigneur Van Camp, connait le bonheur sans mélange d’être l’évêque d’un diocèse nanti d’une sainte toute neuve, fraichement montée au ciel et terriblement populaire. Las, le courriel – cette invention diabolique – vient bientôt ternir son bonheur en lui annonçant sans ménagement et preuve à l’appui que Freya était en fait… une salope. Helas qu’espère donc de l’église, cet infâme Corax en attaquant ainsi l’infaillabilité papale ?

Freya, assassinée dans les années soixante-dix, fut une religieuse inlassablement dévouée aux démunis de la terre. Que ce soit en Afrique ou en Belgique, elle a passé sa vie à s’occuper d’enfants perdus, de femmes battues, de prostituées maltraitées et de tant d’autres. Devant tant d’abnégation, le pape Jean-Paul II, qui fut fort rapide sur ce chapitre, n’hésita pas et, moins de trente ans après sa mort, Freya, après enquête duement diligentée, fut irrévocablement déclarée sainte. Depuis Monseigneur Van Camp, connait le bonheur sans mélange d’être l’évêque d’un diocèse nanti d’une sainte toute neuve, fraichement montée au ciel et terriblement populaire. Las, le courriel – cette invention diabolique – vient bientôt ternir son bonheur en lui annonçant sans ménagement et preuve à l’appui que Freya était en fait… une salope. Helas qu’espère donc de l’église, cet infâme Corax en attaquant ainsi l’infaillabilité papale ?